3. 「ジャングル」の常識は通用しない

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

日本のアリは北と南の“場末”の重なり

世界中にアリは1万種類ぐらいいるが、べつに誰かがはっきりと数を勘定したわけではないので、ごく大まかな数である。しかも、これは名前がついているアリだけの話で、“名なし”も加えたら、おそらく1万数千種にはなるだろうし、その他の未発見のアリがどのくらい存在するかわからない。

|

日本のアリは、九州の南、種子島や屋久島と奄美大島の間にあるトカラ列島を境として、北と南に分かれている。北のアリは「旧北区系」と呼び、ユーラシア大陸に棲息するアリと共通の種類のものが多い。2万年以上の昔は、日本列島がアジア大陸と地続きだったから、シベリアあたりから朝鮮半島や樺太を経由して、渡って来たことが考えられる。

南のアリは、「東洋区系」で、沖縄から東南アジア、インドにかけての種類である。これはアリばかりでなく、ほかの生物についても同じことがいえるが、北方系と南方系がトカラ列島ではっきり一線を画しているわけではない。いわばオーバーラップしていて、広葉樹林のある宮城県あたりまで東洋系のアリの一部が入り込んでいるし、内地でもよく見かけるアリ(旧北区系)の種類が九州以南、さらに台湾の山地に生活していたりする。

つまり、北から来たアリは九州南端まで分布し、南から来たアリは東北地方の南半分ぐらいまで分布している。だから、私は分布の上では北と南のそれぞれの、“場末”が日本列島に重なっている、というのだが、そこにまた、日本のアリのおもしろう特徴がある。だが、場末だけに、日本のアリを本当に理解するには、旧北区系ならシベリアからヨーロッパ、東洋区系なら東南アジアからインドへと、そのルーツを探っていかなければならない。

日本のアリは推定で約300種類。なにしろ小さなものであるし、地中で生活していて、めったに姿を現さない種類も多いので、大ざっぱなことしかいえない。ところが、亜熱帯の台湾に行くと、私の推定では、およそ500種類のアリがいる。むろん、日本にはいない種類が多く、それは南方から台湾まではやっとたどり着けたが、大部分のものは、さらに日本までは行けなかったのだろう。

さらに南へ、赤道直下の熱帯雨林のある国々まで足を伸ばすと、そこはアリの ― というより、生物の宝庫である。マレー半島だけに限っても、アリは1000種類を下らない、と思われるが、実際に行ってみると、めずらしいアリがそこここに、うじゃうじゃいるわけではない。アリと限らず、ほかの昆虫にしてもそうだが、テレビやドキュメンタリー映画を見ると、ジャングルに入れば至るところに変わった昆虫、動物が出没する印象を受ける。しかし、これは嘘である。

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

熱帯雨林(ジャングル)に棲息するアリ

動植物というものは、北へ行くほど種類は少なくなるが、1種類の数(個体数)は多くなる。逆に、南に行くほど種類は多くなるが、1種類の数は少なくなる。もっとも、これは北半球での話で、反対側の南半球では、北の熱帯に近づくほど種類は多く、個体数は少なくなる、というように逆である。本州の高山地帯や北海道では、その山の一帯がカラマツならカラマツの原生林に覆われているが、熱帯雨林では木の1本1本の種類が異なっていて、しかも、その木の幹には1つ1つ違うランが寄生しているという多彩さである。(これは開花期に限っての話で、たいていは一日中歩き廻っても花1つすら見ないことが多い)。これだけ北と南の生物相は違っているものだ。

アリについていえば、同じ面積で、日本に10種いるとすれば、熱帯雨林には100種類いる、といってもいいだろう。その代わり、先にも述べたように数は少ないから、ある種のアリを見つけても、再び次に同じアリと遭遇する機会はめったにない。そして、日本と同種のものがあっても、たいてい形も小さくて、色も地味である。だが、例外的に、珍奇な色をして、巨大な形のアリが、ごく少ないけれども発見できる。これはほかの昆虫についても同様で、熱帯雨林に行きさえすれば、奇想天外な色や形をした虫がウジャウジャしていると思ったら、間違いなく期待外れに終わるだろう。

とにかく、ジャングルのなかへ分け入っても、まったく生き物の影も形すらも見えない。怪鳥が「ギャーッ、ギャーッ」と飛び交い、木ノ上では大蛇がグワーッと口を開いて・・・・・・などというのは絵空事である。たとえば、ヘビは日本で一つの地域に10種類いるとするなら、ジャングルでは暑さを避けて、どこかへもぐりこんでいる。個体数が少ないところにもってきて、隠れているのだから、捜しても簡単に見つかるはずがない。

これが日本の夏であれば、ちょっとした森に入ってみると、セミが鳴き、チョウ、トンボ、ハチが飛び、木の幹にカブトムシが這い、地面にはアリが歩き・・・・・・というように、さまざまな昆虫に出会う。しかし、ジャングルでは動いているものとぶつかることすら、ごくめずらしい。だから、昆虫を採集しようと思ったら、それこそ汗みずくで、あっちこっちと捜しまわらなければならないわけである。ましてアリのような小さな昆虫は、よけい苦労しなければならない。

また、気候の点でも、まるで逆である。雨が降っているときや雨降りの直後に、日本の森へ行っても、アリはもちろん、昆虫の姿はない。ところが、ジャングルでは、長雨の最中や雨が上がったばかりのときが、かえって採集しやすい。アリが水を避けるため巣から外に出て、木の葉の裏、倒木の陰などにいるからである。その代わり夢中になって採って歩くうちに、全身は泥水のシャワーを浴びたよう、機材も何もかも泥だらけになってしまい、後始末が大変なことになる。それなら、天気のいい日に巣を探して地面を掘ればいいのに、と思うかも知れないが、ジャングルの土はほとんど木の根が複雑にからみあって、シャベルぐらいでは歯も立たない。もし掘削機械を持っていけたとしても、こんどは掘る振動で、アリはみんなどこかへ逃げてしまうだろう。このように、ジャングルでのアリの採集は、とてもひととおりのやり方ではできないものである。

それでも、その昆虫の発生期ともなれば、かなりの数に巡りあえるし、根気よく探せば珍種も発見できる。まだまだどれだけ未知のものが棲息しているか、大いに期待させるのが熱帯雨林である。ところが、この熱帯雨林も、今や存亡の危機に瀕している。日本やアメリカ向けにどんどん木を伐採したフィリピンには、もうほとんど熱帯雨林は残っていない。人工が過密で、開発されつくしたジャワ島(インドネシア)も、山の頂上近くに少し残るのみである。

アジアで熱帯雨林といえば、ボルネオ島を筆頭に、マレー半島、スマトラ島だが、ボルネオには日本の商社が入って、熱帯材を切り出している。あとはニューギニア島とオーストラリアの北東部だが、オーストラリアなどはイギリスの植民地になってから、かっての熱帯雨林は千分の一に減少してしまったという。現在残っている熱帯雨林は国立公園として、日本の国立公園とは比較にならないほど厳しく規制され保護されている。

だが、東京港に船で入って来る膨大な熱帯材を見るたびに、はるか南方の熱帯雨林の様相が目に浮かんで、心が痛む思いがする。何の輸出産業もないところでは、日本の住宅建設に貢献するために、材木を売るより方法はないのだろう。だが、現地では「皆伐」といって、その区画の木という木を残らず伐採して、商品になる太い木だけを選んで持って来る。細い木は捨てられるわけである。熱帯雨林がどういう性質のものであるか、日本ではあまり研究されていない。次々と東南アジアの熱帯雨林をハダカにしていって、後のことは何も考慮しなかったら、それこそエコノミック・アニマルの悪名を高めるだけではないだろうか。

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

“ガラスの森”にいる恐るべき生物とアリ

熱帯雨林が地球に酸素を供給してくれていることは、よくご存じのとおりである。年々自動車が爆発的に増え、空にはジェット機が飛び交っているが、これらは多量の酸素を消費しているから動けるので、酸素の供給源である熱帯雨林の存在はますます大切である。また、熱帯雨林は地球の温度調節の役割も果たしているらしく、もしアフリカの熱帯雨林が消失したとしたら、アジア内陸部の温度が2、3度上がる、とNHKの特集番組がコンピューターで試算していた。

熱帯雨林の景観はまことに壮大で、平均の樹高は50メートルもある。50メートルといえば15-16階建てのビルに相当する高さだが、そのなかに70-80メートルから100メートル近くある巨木が混在していて、圧倒されるスケールの大きさである。これだけ巨大な木が密生しているから、さぞ土壌は肥えているかというと、栄養分はまったく乏しい。熱帯雨林は森自体に栄養がある、といわれるように、葉が落ちてその栄養分が肥料として還元されているだけで、日本の森林のような黒々とした豊かそうな土壌ではない。したがって、巨木の根も横に浅く広く張っている。それに土壌そのものも少ない。

このように熱帯の強烈な太陽と多量な雨がつくりだした密林は、見かけ倒しの“ガラスの森”である。木を伐採してしまうと、土壌はたちまち雨で洗い流されて基盤が露出し、そこには激しい日ざしのせいもあって、草さえ生えにくい。運よく草や地を這う植物が生長できても、森林らしい形に復元するには300年はかかる、といわれている。

森林というのは、1本ずつの木がお互いに助け合って生活している形なので、一部がやられると、連鎖反応で近辺の木はどんどん枯れてしまう。これは熱帯雨林ばかりでなく、日本の原生林なども同様で、「たった1本の道路を通すぐらい」と思っても、森林は断面が出ると、そこから崩壊が始まる。富士山のスバルラインなども、木が次々に枯死するのは自動車の排気ガスのせいばかりではない。森林というものは、そういう宿命を持っているのである。

熱帯雨林は華麗な生物など目に触れる機会はごく少ない、と前に述べたが、その代わりダニ、ヒル、ムカデ、サソリといった歓迎されざる虫がひそんでいる。ダニは犬につくマダニのような大きなものだが、まるでアイロンでプレスしたようにぺったんこである。これが木の葉の上にいて、人間の吐く息の炭酸ガスを感知して飛びかかる。ぺったんこの体が血を吸って、豆のようにコロコロになると離れるのだが、無理に引き離すと吻(口先)がモリのようになっているので、皮膚が破れてしまう。小さな傷でも、熱帯地方では化膿しやすいので危険である。また、日本のイエダニのように小さい奴もいて、こっちは知らないうちに全身が食われて、かゆくてどうしようもなくなる。

ヒルも人間がやって来るのを待ち構えている。ふだんは落葉の下にいるが、人間の気配を感じると、いっせいに立ち上がって頭を振って歓迎する。たいてい黒くて、線香かマッチ棒ぐらいの太さだが、場所によっては鉛筆ぐらいのもいる。気がつかずに歩いているうち、何匹も足にまとわりついて這い上がってくる。むろん、厳重に足ごしらえはしているのだが、ちょっとした隙間から侵入して血を吸われてしまう。マッチ棒が小指の太さになるまで吸われても、痛みはないので気がつかないでいるが、宿舎に帰って靴下をぬぐと、はち切れそうなヒルが何匹もゴロンと出て来る。ヒルは血液を凝固させない成分を注ぎ込むので、傷口からの出血はごく少量だが2、3時間は止まらない。白い靴下をはいていると、真っ赤に染まってしまうほどである。

だが、ダニやヒルは、まだ命に別条はないが、30センチもあるムカデや毒蛇のコブラともなると危険だ。ことにマレー半島には、猛毒で世界で筆頭のキングコブラが棲息している。これはかってのゴム園が合成ゴムの登場で衰え、代わりにオイルパーム(油を採るヤシ)を植林したためネズミが繁殖し、天敵のキングコブラをインドから持って来た、という事情がある。

いくらネズミ退治とはいえ、咬まれたら命がない毒蛇を移入するとはむちゃな話だが、向こうの人はあまり恐れる様子はなかった。でも、毎年、何人かずつの犠牲者は出ているそうだ。たいていの日本人は、毒蛇といえばマムシぐらいしか知識がないので、熱帯地方の毒蛇に対する警戒心は薄い。だが、南へ行くほどヘビの行動は敏速で、マムシのようにニョロニョロしたものではないから恐ろしい。沖縄のあたりでさえ、ハブにやられるのを「打たれる」という。つまり鞭でピシリと打つように、あっという間にハブが飛びかかるからである。

私もアリを探しているうちに、何度か毒蛇でヒヤリとした体験がある。熱帯雨林のアリは、よく腐った木の内部に巣をつくっているので、木を割ってみると、毒蛇がとぐろを巻いているのにぶつかる。幸いヘビの頭が反対側を向いていたので、こちらがハッとした瞬間、スルリと消えてしまった、ということもあった。

こういう危険を冒す代わりに、熱帯雨林のアリは魅力的である。世界で最大のアリは、東南アジアや南米の熱帯雨林に棲んでいるが、いずれも3センチほど。こういうのを採集しようとして咬みつかれると大変である。なにしろ高温と高湿で汗だらけだから、皮膚は湯上がりのようにふやけてしまっている。その柔らかい皮膚が食いちぎられてしまうほどである。そうかと思えば、働きアリで、0.7ミリぐらいの小さな種もいて、よほど注意深く捜さないと、なかなか見つけられない。

「もし発見できたら非常に幸運」といわれているのが、ゲソミルメクス(和名はない)というアリである。この目の大きいアリは最初は化石で見つかり後に現生種が見つかった。というのも、数十メートルもある木のてっぺんに巣があるのだから、ちょっと人間技では捕まえるのは不可能である。伐採地にでも行き、ちょうど切り倒したばかりの巨木を調べてみるか、台風か何かで高い枝が折れて地上に落ち、その枝に巣があったとか、めったにないチャンスに期待するしかない。

|

ハバルト海産のコハクから見つかった(ゲソミルメクス) |

その他、音を出すアリ、お菓子のにおいがするアリ、爆発するアリ・・・・・・といった熱帯の珍奇な種類については、この後で改めてご紹介するつもりだが、東南アジアの熱帯雨林だけでも、まだ誰も知らないアリが、どれほど隠れているかわからない。アリの研究者にとっては、まさしく宝庫である。

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

インドネシアにウォーレスの跡を訪ねて

インドネシアのバリ島は「神々の島」といわれるほど、青い海と白い砂が美しい。そのうえ海上、陸上のスポーツ施設が整い、夜はディスコやパブで楽しめるから、日本の若い観光客でシーズン中はあふれている。成田からの直行便もあって、10万円ぐらいあれば、1週間行って来られるツアーもあるらしい。

このバリ島の東にロンボック島という小さな島があり、その距離はわずか30数キロばかり、プロペラ機で飛んで約10分で着く。ところが、この島で日本人観光客を見かけることは、ほとんどない。ロンボック海峡を隔てて見える距離にありながら、こっちには観光施設など何もない。バリ島の夜は、若い女性にいわせると「東京の原宿みたい」だそうだが、華やかなネオンなどがあるはずもなく、車に出会うこともまれで、交通はいまだに馬車に頼っている。大げさにいうと、2つの島の間には、何百年という文明の落差があるようである。

そして、文明と同様に、この狭い海峡を境にして、東と西では生物相もいちじるしく違っている。そのことを調査し指摘したのが、イギリスの博物学者、ウォーレス(1823-1913)で、後にこの境界線は「ウォーレス線」と名づけられた(1868)。生物学に興味のある方なら、アルフレッド・ラッセル・ウォーレスと、その名を冠したラインのことは耳にしたことはあるだろう。略図に示したように、ウォーレス線はロンボック海峡から、ボルネオ島とセレベス(スラウェシ)島の間のマカッサル海峡を通り、フィリピンのミンダナオ島の南へ抜けている。(右の破線は、特異な生物相を示す「パプア=オーストラリア区」の西端境界を示す。)

|

東インド諸島と「ウォーレス線』 |

ウォーレスは南米のアマゾン地方を探検したあと、1854年、シンガポールにやって来た。そして、当時のオランダ領東インド(現在のインドネシア)の島々を巡り、8年間にわたって滞在した。彼が東洋に足を踏み入れた年は、日本ではペリー来航で大騒ぎをしていた年である。今から130年前に、熱帯の島を探検して廻るのは、さぞ苦労が多かったろうが、その代わり植民地で、白人が絶対優位の時代だったから、いくらでも現地人の協力を得られただろうし、標本採集も自由に行えたことだろう。

ウォーレスが採集した動物の標本は膨大で、数がまとまると本国へ送っていたらしく、今では大英博物館に収蔵されている。そのなかにはアリもかなり入っていて、スミスという学者によって命名されているが、われわれとしては、彼の採集したアリがどのアリか、それを調べるのが一つの大きな課題になっている。だから、私もインドネシアへ行くたびに、ウォーレスが足を印した島へ渡って、アリを採集することにしている。

ウォーレスはたまたまマラリヤにかかり、小さな島で療養していたとき、病床で一つの考えにたどり着いた。それが、「自然選択(淘汰)」の理論で、さっそく論文にして、本国のチャールズ・ダーウィンに送った。ダーウィンはその論文に、自分が年来考えていた同じ理論が展開されているのに驚いたが、1858年、学会で2人の論文は同時に発表されたのであった。これが「進化論」の始まりだが、もちろん、学問的にいえばダーウィンのほうが深い。進化論といえばダーウィン、ということになっていて、その主著『種の起源』(1859年出版)が、生物学の古典であることはいうまでもない。

ウォーレスの進化論への貢献も忘れてはいけないが、彼自信は、ことに生物の分布に興味を抱いていたらしく、1860年には「動物地理学について」という論文を、モルッカ諸島に滞在しているときに執筆している。この論文で、ウォーレスはロンボック海峡からマカッサル海峡を結ぶ線を境にして、東西の動物相がいちじるしく異なっている、と指摘した。たとえば有袋類(コアラ、カンガルーなど)はオーストラリア、ニューギニアに百数十種ずつもいて、数は少なくなるが、このラインの東側までは認められる。だが西側へ行くといない。鳥類でいえば、オオムも同様である。つまり、このラインは分布の大きな境界線になっているのではないか・・・・・・と述べたのであった。

海の上に引かれた、この“見えない境界線”は、あらゆる動物の分布に、すべて例外なくあてはまるわけではないが、アリはどうだろうか。私は最近(昭和62年3月)、チモール島へ出かけ、リチドポネラというアリについて調べてみた。このアリはオーストラリアとニューギニアに100種ばかりいるアリだが、はたして有袋類やオオムと同様、パプア=オーストラリア区の境界線とウォーレス線との移行帯には、ぱらぱらと認められるだけであった。(ウォーレス線の西側には、もともといないことがわかっている。)

しかし、アリはごく小さな虫だし、島は無数に存在するので、どんな種類のアリが棲息しているかを調査するだけでも容易なことではない。インドネシアからニューギニア、オーストラリアへかけては、第二次大戦までヨーロッパ列強の植民地だったので、各国の学者が入ってアリの研究をしたが、それでもほんの一部しか解明されていない。

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

珍種のアリがいる場所ほどゾッとする

バリ島とロンボック島では、様子がガラッと違うことは前に述べたが、ウォーレス線は近代文明の分かれ目にもなっているようだ。農村へ入ると、家屋もヤシの葉で屋根を葺いたような堀立小屋で、人々の身にまとうものも手織りなどの布で、トイレット・ペーパーもない。もっとも熱帯では唐辛子のうんときいた食べ物が多く、唐辛子は胃腸で分解されないまま排泄されるので、肛門の粘膜を刺激する。川で用を足して水で洗浄するほうが、紙で拭くより合理的なことは確かである。

こういった原始的な生活環境は貴重で、珍獣でも来たかのように注目を浴びる点を除けば、決して悪くはない。ところが、このような島でも、今やアリの調査は容易ではなくなった。なるほど豊かな緑は多くあるが、森林に入ってみると、アリに限らず生物はごく少ない。というのは、昔ながらの生活様式のため燃料はすべて薪で、手近な森に入っては枯木や枯枝をすっかり持っていってしまう。アリにとっては、枯枝、枯葉も寝ぐらである。

自然林はといえば、車で行けるところまで行き、さらに20キロも入らなければならない。1日で道なき道を40キロ往復できるはずはなく、大部隊で出かけ、自然林のそばにキャンプを設営して滞在するしか、ほかに方法はない。このような事情で、百数十年前に調査したウォーレスの仕事を、われわれ日本人がなかなか乗り越えることができないでいる。アリの調査のような仕事には、金余りといっても、どこからも費用は出ないだろうし、もし毒蛇にでも襲われたら、運よく命を失わないまでも、身障者として一生を棒に振ることになるから、なかなか研究者もいないのが実情である。

先にも述べたように、ウォーレスの時代は主権者の白人が自由にふるまえた、という好条件もあったのだが、日本人でも、戦前のほうが入りやすかったようだ。今は“ジャパゆきさん”とかで、東南アジアから出稼ぎに来ている女性が多いが、昔は逆に、日本から“からゆきさん”が東南アジアに進出、意外な僻地にもその足跡が認められる。また、女性ばかりでなく、商魂たくましい商人が小さな島で商売をしたりしていた。第二次大戦中は、一時的ではあるが、日本軍がめぼしい島を占拠していたことは、ご存知のとおりである。

それが日本の敗戦、各植民地の独立で、日本人はすべて追い払われてしまった。現在では、東南アジアからオーストラリアにかけて、どこもまず友好的であるが、観光地でない場所に入り込んで調査や採集をするには許可が必要で、そうわがもの顔に歩き廻ることなどできない。それなのに、なぜ苦労してまでそういうところへアリを探しに行きたがるのか、と思う人もあろう。

誰の目にもつきやすい植物を例として説明してみよう。黄色い花を咲かせるセイタカアワダチソウはご存じと思うが、都市近郊の荒地や河原にはびこって、年々大群落をつくっていく。一時は花粉症の原因になると騒がれたが、何かとやっかいな植物であることには変わりない。これは北米産の帰化植物だが、日本にはこういう外国から“密入国”した雑草が、なんと千数百種もある。ところが、その正体についてわかっていないものが多い。植物分類学のほうで外国の雑草までは手がけてはいないのだから当然である。

これが外来の昆虫の場合は、アメリカシロヒトリ、ミカンコミバエのように深刻な被害を与えて、社会問題化する場合も多い。ミカンコバエは多年にわたる努力のおかげで駆除に成功し、最近やっと沖縄から内地へ果物を持って帰れるようになった。アリにしても、いつ沖縄、小笠原のような暖かい地方に、熱帯性の種類が侵入するかもしれない。もしそうなったとき、そのアリの原産地がどこで、どういう習性を持っているか、最低の知識がなければ対処のしようもない。だから、この日本に1人や2人、世界のアリについて基礎的な研究をしている人間がいなければならない、と考えているわけである。

私も微力ながら、その調査、研究をしているつもりでいるが、なにせウォーレス線の東へ進むほど危険が多く待ち構えている。ある島では、住民の9割までがマラリヤにかかっているというし、破傷風、日本住血吸虫などの風土病はまだいいほうで、正体不明の病気はいくらでもある。つまり、文明社会では治療経験がないので、日本に帰って来てどんな病院に入院しようと、治療は不可能なものが多いのである。

それに、われわれがアリを採集するときには、吸虫管というガラスのパイプをくわえて、アリを吸い取ることが多い。原始的であるが、このほうが手っ取り早く確実だからだが、採集を終えて、ふと周囲を見廻してゾッとすることがある。近くに動物の死骸や糞(人間の糞も)を発見、アリを吸いこむついでに、どんな寄生虫や細菌も・・・・・・といたところで後の祭りだ。また、不思議とそのような場所に限って、珍種のアリが多くいるものなのである。

これからは、いよいよ覚悟をして出かけるよりしかたあるまい、とひそかに決心しているところである。

TOP > 3. 「ジャングル」の常識は通用しない

人間にからみついたり刺す植物

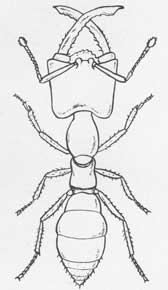

日本にもいる「ノコギリハリアリ」は原始的なアリの一つだが、体長は数ミリ程度の小形。ところが、顕微鏡で拡大してみると、牙が長く、その内側はノコギリの歯のようになっている。このアリが変わっているのは餌で、ジムカデという小形のムカデだけを地面や落葉の下から探し出して食べる。私が学生時代、そのアリを捕まえて、アリを研究している先生に見せたところ、「これはめずらしい、ノコギリハリアリじゃないか。君が発見したのは、日本で7匹目だよ」といわれたことがある。戦前には、このように珍種に属するものであったが、現在は生態や習性もよく知られ、そうめずらしいアリとはいえなくなった。

|

ノコギリハリアリの頭部 |

その後、熱帯のアリに興味を持ち、いろいろ文献を調べてみると、奇抜な姿をした「ミストリウム」というアリの挿画によくお目にかかった。これもノコギリハリアリの仲間だが、棲息地の東南アジアでも、そうめったに捕まえられないアリとされている。ところが、このアリをマレー半島のジャングルで、偶然に捕まえたことがあった。

|

奇抜なミストリウム |

そこは伐採された太い木が何本か積み重ねてあったところだが、もうだいぶ以前に伐られたものらしく、木は腐りかけていて、下には落葉が積もっていた。しかし、こんなところこそアリが棲みつくには絶好の環境、と考えて、木と木の隙間の地面をひっかいてみた。すると、薄暗くてよくわからないが、奥のほうから黄色っぽいアリが1匹、ひょこひょこと這い出して来る。私は一瞬「これこそ、夢にまで見たミストリウムではないか!」と、それこそ夢中で泥や落葉ごとつかんだ。そっと泥をかき分けていくと、はたして念願のミストリウムが姿を現したのである。

たった1匹だったが、これがミストリウムに出会った初めで、後に巣ごと発見したりもしているが、やはり最初に発見した感激は忘れられない。・・・・・・しかし、一時の興奮からさめると、こんどは恐ろしくなった。朽木の隙間などは毒蛇も好んで棲みついている場所で、そのとき30センチもあるゲジゲジが這い出て来た。日本のゲジゲジのように繊細な足をしているのではなく、見るからに太い、巨大な奴である。

このミストリウムと同じノコギリハリアリの仲間に「ミオポポーネ」というのがいる。大形のアリで格好もいい種類だが、これをほかのジャングルで発見したときのこと。土を掘って3匹ばかり捕まえたが、3匹では研究するのに足りないので、まわりをどんどん掘っていった。すると土のなかなら巨大なクモが現れ、ちょっとやそっとの虫には驚かない私も、ギョッとなったことがある。巨大も巨大、梅の実を2つ合わせたような胴体で、それに足がついているのだから、おおよそは推測していただけるだろう。

ジャングルで用心しなければならないのは、こういった毒蛇や虫ばかりではない。植物でさえ危険である。籐製品の材料になるラタンの種類は、まるで縄のれんのように何十本とつるがぶら下がっているが、うっかり触れると、生きもののようにからみつく。それをはずそうとすれば、他のつるも動くから、次々と新手のにかみつかれて身動きもできなくなる。こういうのが冒険小説などの“人食い植物”のモデルにされるのだろう。

オーストラリアのジャングルに行くと、刺されたら何日か入院しなきゃならない、といったトゲ植物が生えている。オーストラリア北部の町、ケアンズから少し入ると、テーブルランドと呼ぶ高原に、ところどころジャングルが残っている。オーストラリアには、かって広大なジャングルがあったが、イギリスの植民地になってからどんどん開拓され、今ではたった千分の一しか残っていない。それだけに国立公園として厳重に管理され、勝手に植物や昆虫をしようものなら、たちまち裁判にかけられてしまい、目の玉の飛び出るほどの罰金を課せられる。

このテーブルランドには、昔から珍種のアリがいるので有名で、私などは「アリ採集許可証」をもらってジャングルに入る。しかし、採集していいのはアリだけで、もし他の昆虫などを採ったら裁判沙汰だし、だいいち同行の研究所のガイドの役の人が、巻き添えを食って職を失う結果にもなってしまう。日本の国立公園では、注意した監視員に暴行を働くとか、よほど悪質なことをしない限り、裁判にかけられるようなケースは少ないだろう。

このテーブルランドに入ってすぐがクランダー国立公園だが、ここにはノコギリハリアリの仲間である「オニコミルメックス」が棲息している。黒くて小さなアリだが、軍隊アリと同じように放浪性で巣はつくらない。アリの採集に懸命になっていて、ここは恐るべきトゲ植物のあることを忘れたら大変である。そのトゲ植物はジンピースティンガー(スティンガーは「刺す」の意味)というのだが、見たところ葉は10センチから15センチで、やわらかい薄緑色をしているが、鋭い小さなトゲが一面に生えている。

|

伐り出された巨木(開拓当時のテーブルランド) |

|

ジンピースティンガー |

かって入植当時、放牧中の馬が多数刺されて死んだほど激烈で、日本のイラクサの痛さとは比べものにならない。イラクサは酸を含むのでピリピリ痛いのだが、ジンピースティンガーは馬をショック死させるほどだから、よほど強烈な成分があるのだろう。この国立公園には観光用電車が走っていて、駅に「この植物に注意!」と、実物を1本植えて警告していた。危険だから網で囲ってあったのだが、好奇心旺盛な人はいるもので、網の間から指をいれてさわってみたがる。あまり被害者が出るので、しまいには展示するのをやめてしまった。、という話もある。

イギリスの探検家として有名なキャプテン・クックは、オーストラリア東海岸を探検、初めて東海岸の精密な地図をつくり、旧大陸にはめずらしい動植物を採集して持ち帰った。その採集品は今も大英博物館に保存されており、ジンピースティンガーも当然のことながら入っている。しかし、もうカラカラになっているが、今でもトゲに触れると刺すそうだ。採集されて220年にもなるというのに、その威力たるや大したものである。

「4. 怖いアリ、愉快なアリ、痛いアリ 」へ