1. アリの観察とルーツ探しで40年

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

「イソップ物語」のアリが集めていたもの

最近は、家庭よりも会社第一、仕事優先に考える40-50代を“アリ世代”、逆に遊びが生きがいで、仕事が残っていても遠慮なく退社し、休暇は目いっぱいとる20代を“キリギリス世代”と呼ぶそうである(中間の、“アリギリス世代”というのもあるらしい)。イソップの寓話も、昔は「キリギリスのように遊んでばかりいると、末はろくなことにならないぞ」という教訓だったが、今は最初からキリギリス的な生き方を肯定しているのだから、なんともいいようがない。

「イソップ物語」の勤勉なアリは、草の実をせっせと集めては巣に運ぶクロナガアリである。このアリは日本には1種しかいないが、地中海沿岸から中近東、アジアの乾燥した温帯・亜熱帯にかけて、40種類ぐらい棲息している。ことに地中海や中近東のはかなり大きな巣をつくるので、そこに蓄えられている植物の実は、相当の量になる。古い時代は、そういうアリの巣を掘り起こして、小麦などの穀物を発見した場合、土地の所有者と関係なく発見者の所有に帰する、といった法律もあったそうである。

われわれがふだん目撃するアリは、小さな虫の死骸にたかっていたり、それを運んでいることが多いから、肉食性と思われているが、菜食性もけっこう多いのである。たとえば、サクラの幹や枝をゾロゾロと伝わっているアリをよく見かけるが、あれはサクラの蜜を吸いに集まっているもの。サクラの葉の下に小さなコブのような突起が2つあって、そこに蜜腺がある。

植物の蜜は甘くて液体であるし、肉食性の場合でも、その動物の体液や分泌物を吸うのが目的なのだが、それらに比べると、草の実や穀物などはボソボソしていて、アリにとってもまずかろう、と思われる。じつは、草の実がアリに気に入られるようなお膳立てをしていることが多いのだが、それについては後で述べる。

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

クロナガアリが私のアリ研究40年の始め

クロナガアリは日本に1種類だけいる、といったが、このアリは私がアリを研究するきっかけをつくってくれた。いささか私事にわたるが、クロナガアリの生態ともからんでいる話なので、ご辛抱願いたい。

・・・・・・昭和17年に大学を卒業すると、すぐに兵隊にとられ、無事に帰還はできたが、東京にある家は空襲で焼けてしまっていた。しかたなく、家族のいる小田原に引っ込んだが、焼け野原の東京に仕事の口はなし、だいいちひどい交通難で、毎日通勤することなど考えられもしなかった。そこで、地元の中学校(旧制)の生物教師として奉職する。

今の中学校の事情は知らないが、昔の生物教師はひまなもので、担任がないから決まった授業をすませれば、ほかにすることがない。むろん、大学時代に専攻した研究を続けたいのだが、本も資料もなし、器材もなし、金もなしで、何もできるはずがない。ないないづくしでできることはないか、と考えていたら、ふと思い出したのが、大学1、2年のころ、恩師に「卒論にアリの研究をやってみないか」と奨めることである。

私は「今やっている研究を続けていって、それを卒論にしたい」と、お断りしたのだが、まだ若かったから、心のなかでは「アリのような地味なものを・・・・・・」という気持ちがあったかもしれない。ところが、この恩師は京大の教授だったころ、後に生態学の大家になった森下博士にアリの研究を奨め、博士からも私と同じような理由で断られた、という因縁があった(後で知ったことだが)。私はそれまで甲虫類に興味を持っていて、ずっと研究を続けてきていた。貧弱ながら内外の標本も収集していたのだが、これも空襲ですべてを失ってしまった。

そんな事情で、何もなくてもできるアリの生態観察をやってみようか、ということにしたわけである。むろん、アリについては多少は知っていたので、さっそく中学校の裏山へでかけてみた。そこは、照葉樹林に覆われた、かなり広大な丘で、教材用に動植物の標本をよく採集していたし、昆虫の観察も行っていたところだった。ちょうど秋で、日あたりのよい空き地では、クロナガアリがせっせと草の実を運んでいる。

当時は、学問的にもアリの生態などほとんど知られていなかったから、私も「まあ、20-30センチも巣を掘ってみれば、実をどんなふうに蓄え、食べているかがわかるだろう」と、気軽に考えていた。ところが、いくら巣口から掘っていっても、実のかけらも出て来ない。「これは覚悟を決めて、本格的にやってみないと駄目だ」と考え直して、校庭の片隅で発見した巣に挑戦することにした。

巣の深さは、どうやら何メートルもあるらしいから、観察しやすいように、上から掘るのではなく、巣穴に平行して掘り始めた。その穴を自分が入れるぐらいの大きさにすれば、巣口から実のある場所まで、ずっとたどっていけるからである。・・・・・・1メートルでは駄目、1.5メートルで、やっとチラホラと実が現れてきた。

穴掘りは得意である。兵隊に行かれた方はご存じだろうが、戦争末期、内地の陸軍には武器らしいものもろくになく、ただ本土決戦に備えてのタコツボ堀とか、掩体豪(武器などを隠しておく)掘りぐらいしか兵隊の仕事はなかったのだから・・・・・・。しかし、こんなに深く掘るとは思わなかったので、穴の直径は小さく、掘りだした土を揚げるのに困ってきた。そうしたら、見かねた生徒が手伝ってくれ、やっと巣の底まで達したのだが、そのとき穴の深さは、なんと4メートルにも達していた。

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

考古学者がアリに騙されたこともある

こうして、巣の底に近づくにつれて、四方八方に広がった巣穴にびっしり草の実が蓄えられていることが確認できた。それにしても、わずか5ミリぐらいの小さな虫が、こんなに深く巣を掘っているとは驚きで、もしかしたら偶然なのかもしれないと、もう1ヵ所、別の巣を掘ってみたが、やはり4メートル近くあった。・・・・・・この発見から、いっぺんにアリに興味を持つようになったわけだが、その後、昆虫学の先生や仲間に報告したところ、やはり誰にも初耳で、並みいる人たちが驚嘆したのを覚えている。

クロナガアリは、土壌などの条件がよければ、5メートルの深さまで巣をつくるのはめずらしくない。しかし、低地で地下水位が高く、2メートルも掘れば水が出るような場所では、水の出る手前でストップするので、当然、巣は浅くなる。だが、あまりそのような低湿地に巣をつくることはなく、庭や畑のあぜ道、グラウンドの周辺などで、あたりに草が密生していない場所を選んで巣をつくっている。

クロナガアリが集めた草の実(種子)は、不思議なことに、土の底で、水分も十分に含んでみずみずしいのに、ずっと発芽しない状態のままでいる。ところが、巣から取り出して播いてやると、早いものは翌日、遅くとも2、3日のうちに、ちゃんと芽を出すのである。

つまり、巣のなかでは、フレッシュさを保ちながらも、発芽は抑制されているわけで、人間の穀物貯蔵技術より、よっぽど優れていそうだ。これにはいろいろな条件が働いているが、

(1) 日光のまったくささない、暗い場所にあり、空気にもあまり触れていない。

(2) 地中だから低温で、しかも、一年中、ほぼ安定している。つまり、夏は涼しく、冬は暖かい。地中に温度が伝わるのは、きわめてゆっくりで、3メートルの深さにまで達するのに5カ月ぐらいはかかる。だから、地上がいくら猛暑、酷寒でも、あまり影響をうけないわけである。

(3) これは後にわかったことだが、ありの体外に放出するフェロモンという揮発性の物質が、どうやら発芽抑制作用を持っているらしい。そうでないと、いくら暗い場所でも、地中で湿気は十分なのだから、貝割菜などの「もやし」栽培でわかるように発芽しないはずがない。(巣の中でキノコを栽培するので有名な南米のハキリアリは、フェロモンで菌糸の成長をコントロールしているという。)

|

ハキリアリの女王(小指の先くらいの大きさがある) |

このようなクロナガアリの生態が広く知られていないころ、とんでもない誤解を招いたことがある。戦後の昭和30年代から、考古学上の発掘が各地で盛んになった。そして、たまたま土器といっしょに発見された植物の実を播いたら発芽して、新聞に「縄文時代の植物よみがえる!」などと、大きなニュースになったりした。

むろん、それはクロナガアリの巣にあった実(シソ、イタドリなどが多かった)で、アリには何の責任もないのだが、学会にまで報告されたこともあった。考古学の発掘はきわめて慎重に行われるようだが、アリの巣まで気がつかないのは当然である。それに、クロナガアリの巣を掘り進んでいく途中で、固い土質の部分があると、その下に草の実の貯蔵室を設ける。たぶん水が浸透しにくいことを考慮するのであろう。したがって、土器など埋蔵物の下はおあつらえ向きの場所、といえよう。

今から考えると、ハスの実のようにごく堅牢なものは、有名な「大賀ハス」の例に見るごとく、千数百年間埋もれていても発芽する力はある。だが、雑草みたいな小さな実では千年も2千年もの生命力を持つことは無理な話だろう。・・・・・・その後、考古学会でもクロナガアリの存在がわかって、こんな誤解も昔の笑い話になっている。

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

狂乱地価でアリの研究もできなくなった

クロナガアリの巣は深く、かなり規模も大きいので、よほどのことがない限り、巣を引っ越すことはない。つまり、場所が一定しているから、研究や観察を続けるにはつごうのよいアリである。実際に、このアリを使って研究をしている学者は、かなりおおい。

また、このアリは普通のアリと違って、活動する時期がずれている。われわれが日常よく見かける黒アリの種類のクロヤマアリ、クロオオアリは、関東地方でいうと、3月下旬に巣穴を開き、晩秋までせっせと働いて、冬は巣穴を閉じる。だが、クロナガアリは春も夏も巣穴を閉じたままで、9月中旬ごろになって、やっと登場する。草が種子を結ぶ季節に合わせているわけで、10月から12月にかけて懸命に働く。さすがに、1月に入ると、ほとんど姿は見かけなくなる。

秋まで巣は口を閉ざしたままとはいえ、5月中旬の結婚飛行の場合だけは別で、巣穴が一時的に開かれ、いっせいに羽アリが飛び立つが、それが終わると、再び口はしまってしまう。真冬は何をしているかというと、子育てである。親が幼虫に草の実を与えるのだが、噛みくだいて軟らかくしたのを、幼虫の前に「さあ、おあがり」というように置いてやる。外は氷や雪のきびしい世界でも、巣のなかは15-16℃の温度で、子育て環境も悪くはない。

このように、クロナガアリの生態はなかなか興味深いが、だんだん観察しづらくなってきた。私が始めたころは、スコップで汗水たらして穴を掘ったのだが、今は土建屋さんから掘削機械を借りてきて、あっという間に掘ってしまう。記録のほうも、穴を掘り進めながらノートに記さなくても、カメラやビデオで完璧に捉えることができる時代となった。

ところが、皮肉なことに、クロナガアリの巣がある空地とか原っぱが、都市近辺からどんどん消えてしまったのである。たとえあったとしても、坪何千万円という土地に、穴を掘らせてくれる地主は、当節いるはずがない。4-5メートルも穴を掘られたら、あとで埋め戻しても地面が軟弱になって、建物の土台をつくるときに支障をきたすことになろう。そんなことで、今は観察できる場所を探すのが、至難の業となってしまった。

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

アリを誘惑して種子をまいてもらう植物

クロナガアリのように植物性の餌で生きるアリは,世界中を探すと少なくはないが,いずれも乾燥地帯に棲んでいるのが特徴である.乾燥していても砂漠のように,ほとんど植物らしいものもないところではなく,雑草程度があれば,アリはなんとか生活していけるのだろう.だいたいそのような場所では,昆虫や小動物が少ないから,アリも植物性の餌を頼りにせざるをえないわけである.

植物は種族保存のため,その種子をできるだけ遠く,広くまき散らさねばならない.タンポポのように風で運ばれるもの,動物によって運ばれるものなど,いろいろ手段はあるが,これにアリも一役買っている.クロナガアリの場合は,わりと何の種子でも集めてくる傾向があるが,植物のなかにはアリの好むようなチャーム・ポイントを備えて,アリの注意を引いているものがある.

長い間に,そのように植物が進化してきたのだろうが,種子にアリをひきつける脂肪質を中心とした物質がある.一見,同種の種子と変わらない形をしているが,なかにはそれがコブのようにくっついているものもある.すると,アリはおいしいコブの部分だけ食べて,ほかの部分(つまり,種子の本体)は巣の外へゴミとして捨ててしまう.結果として,アリによって種子が散布されることになる.

このような植物を「アリ散布植物」と呼んで,ヨーロッパでは研究が進んでいるが,日本ではまだまだのようである.しかし,日本にもこの種の植物がないわけではない.誰でも知っているスミレの仲間には,花をつけているときは茎がシャンと立っているが,花が終わり種子が育つにつれ,だんだんお辞儀をして,しまいには地面についてしまうものがある.つまり,アリが種子を採りやすいような形になるわけだ.

私が偶然に発見できたもので,メクラナガアリの巣がある.このアリは本州,九州の山地(北海道は平地)に棲むアリだが,めったに見つからない種類で,その生態や習性は世界でもあまり知られていない.それを九州の雲仙(長崎)で,まったく思いがけなく見つけることができたのである.

標高800メートルぐらいの地点にあったメクラナガアリの巣は,30センチの深さで,巣穴は小指の先ほどの広さのが一つ,という小規模なもの.だが,細かい種子がびっしりと詰まっていた.その種子を持ち帰って,いったい何の植物の種子か,人を介して大学の植物学教室で調べてもらったがわからない.もっとも,種子で植物を判定するのは,なかなかむずかしいものなので,例によって播いてみた.2年がかりでやっと発芽させ,10数センチに育ったところで,また植物学教室に持ち込むと,リョウブである,とわかった.

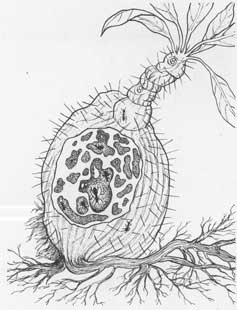

|

アリの巣にあった種子から育ったリョウブ

|

リョウブ(漢字で「令法」と書く)・・・・・・北海道から九州までの山地にある落葉高木で,かなりの大きさに育つ.夏,枝先に白い,小さな花をふさ状に咲かせるので,生花の材料に用いられることもある.メクラナガアリは,このリョウブの種子だけを集めていたわけだが,わが家の庭で芽生えてから育てたリョウブは,5年後の今,やっと人間の背丈ほどに生長している.

日本にはないが,「アリ植物」というアリと共存している植物が熱帯地方にはある.アリに自分の内部に巣をつくらせているのだが,巣のつごうよいように,一部を変形させているものもあるし,また,アリの好むような組織を餌として提供したりしている.その代わり,アリの食べ残しや排泄物が植物の養分となり,植物に害をなす虫はアリの発散する物質をいやがって近づかない,といった恩恵を受けている.

|

東南アジア産のアリ植物「アリノストリデ」

|

アメリカ大陸の熱帯地方に生えているトゲアカシヤは,大きなトゲの内部は空洞で,アリの巣に格好だし,東南アジアの熱帯地方にはアリノスダマ,アリノストリデ,ラッフルカズラ,アリコブシダ,ラタンの一部などのアリ植物がある.ラタンは籐製品の原料となるつる性の植物(ヤシ科)である.これらの植物は,土壌がごく貧弱で,ほかの植物が進入してきにくい場所に生えている.虫を捕獲する食虫植物も,同様な条件のところにあるのが普通である.

われわれは,自然界では動物,植物がそれぞれ別個に生活しているように,単純に考えてしまうが,このアリ植物のように,共存共栄の密接な関係にあるものが多い.アリ植物については,アフリカにも少なからずあるようだが,まだまだ調査や研究が及んでいない.ということは,それと共存するアリについても知られていないわけで,ましてこれがアリのルーツ探しとなると,まったくわからないことだらけなのである。

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

化石に封じ込められたアリの祖先を捜す

「人間の祖先はサルである」とは子どもでも常識だが,確かに人類の祖先をどんどんさかのぼっていくと,サルの祖先とは区別がつかなくなってしまう.だから,正確にいえば,人間とサルとは“共通の祖先”からそれぞれ進化してきたことになる.これは専門の学者も認めているのだが,なぜそのようなことがわかるかというと,人類は猿人セ原人セ旧人セ新人といった進化の段階を通って来たが,各段階の化石や骨が世界の各地で発見されているからである.

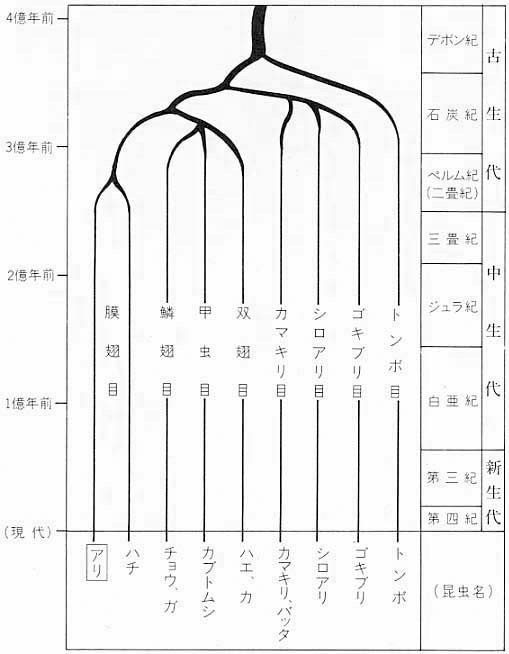

最も古い化石霊長類で800万年から1400万年前のものだそうだが,昆虫の祖先はずっと古くて,4億年に近い昔に地球上に現れている.その先祖からさまざまな昆虫が分化していって,アリの祖先が登場したのは,たぶん2億年以上の時代,と考えられている.ところが,アリの祖先はどこから来たか,とたどっていってもよくわからないし,アリとハチは同じ膜翅目で近い関係にあるが,どこら辺で分かれたのか,これもよくわからない.

アリとハチとは近い親戚関係にあるのは確かだが,共通の祖先から分化したのは,人類とサルよりずっと古いから,現在のアリとハチをいくら調べてみても,はっきりとはしない.アリは(寄生するアリを除いて)女王アリを中心に生活していて,単独で生活するものは一つもいない.ハチもミツバチやスズメバチの場合,アリと同じ社会性を持っているが,形態的にはアリはツチバチなどの種類に近い.(ツチバチ類は地中のコガネムシの幼虫に卵を産みつけ,その幼虫を食料として成長するハチである.)

ハチは地球上に10万種類以上もいるから,そのうちのどれかがアリと濃い血のつながりがあって,祖先を解明する手がかりになるかもしれないが,今のところはまったく不明である.こういうふうに何もかもわからないことだらけなのは,アリの化石がごく少ないからである.なにしろいくら大きくても3センチほどの昆虫だから,人類や馬,象などの大きなものと比べて化石として残りにくいし,また発見もされにくい.

化石は古生物の遺骸が砂や泥とともに運ばれ,堆積物として埋没したもので,骨や貝殻のような硬い組織は残りやすい.あるいは,生物の歩いた痕跡が押し型のように残っている化石も多い.生物の教科書などには,よく「化石ができるまで」というようなイラストがあり,海の底に沈んだ生物が土砂に埋もれ,それが地層の変化で陸地になり掘り出される,といった経過で示されている.

それに比べると,陸上に生活する昆虫は化石になりにくいわけだが,ことに地質的に新しい日本では,戦前は「昆虫の化石などはない」というのが学界の常識であった.それが戦後,湖岸などの陸地で形成された昆虫の化石が少しずつ発見され,そのなかにはアリも入っている.アリの場合,雌アリが多いところを見ると,結婚飛行で風に飛ばされて湖に落ち,それが湖岸の泥土に埋没したものであろう.しかし,軟らかい組織は分解されやすいから,化石として残っているのは,肉質のない翅の部分である.

ところが,残念ながら,アリの翅だけを見て種類を特定することはできない.それは現在のアリについても同様で,翅にあまり特徴がないから,大ざっぱな分類以外は判定不可能,といってよい.運よく本体が残っていれば,翅と結びつけることができるだろうが,その本体にしても,生えている毛だとか触角だとか,いずれも1ミリの何分の一という単位で判定するものである.化石として砂岩や粘板岩に押しつぶされていては,学問的に優れた研究材料になる場合は,ごく少ない.

アリの祖先調べは,どうも悲観的な材料ばかりのようだが,ただ一つ,コハク(琥珀)のなかにそっくり封じ込まれて出土するものがある.コハクは松ヤニの化石で,透明な美しい飴色をしていて,アクセサリーとして準宝石の扱いを受けているのは,ご存知のとおりである.

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

自然がつくってくれた顕微鏡用標本

コハクは古代の針葉樹の樹脂が,地中に埋もれて化石化したもので,色,形,透明度ともさまざまある.ことに北ヨーロッパのバルト海産のものが透明で美しく,昔からアクセサリーやパイプなどに珍重されてきた.特に「虫入りコハク」が高価に取引されたので,なかには人工的に虫を入れたニセモノもつくられたという.このコハクに比べて美しさは劣るが,広葉樹の樹脂の化石でコパールというのがある.フィリピンやマレーシアには,コパールノキと呼ぶ50メートル近くも生長する巨木がある.

|

コハクに封じ込められたアリ(バルト海産)

|

コハクは堆積岩や炭層に多く産するが,バルト海では,海が荒れると,海底のコハクが海水より比重が軽いことから,波に乗って海岸に打ち上げられる.それを拾い集めて加工するわけだが,不良品や加工の際に出た屑は溶剤で溶かして,良質のニス(ワニス)として使われていた.ヴァイオリンの名器「ストラディヴァリウス」は塗ってあるニスにすばらしい音の秘密があるが,そのニスは250年後の今日でも解明できていない,とかいう話を聞いている.おそらくコハクのニスを、特別に処方したものなのだろう.

だが,このニス用に,昔から「虫入りコハク」が無造作に使われてしまったようである.というのは,写真のように,アリなどが真ん中に入っているものは少なく,たいていコハクの縁の部分に取り込まれていることが多い.ドロッと流れ出た樹脂に,たまたまアリが接触して身動きもできなくなる情況は十分に想像できよう.だから,コハクの縁には,虫のほかに木の葉や小枝,砂や小石,さては鳥の羽まで,いろいろなものがくっついている.むろん,こういう部分は商品にならないから,容赦なく削り落としてニスの原料にまわしてしまったに違いない.

その代わり,コハクの真ん中に取り込まれた虫は,装飾品として美しいばかりでなく,われわれ研究者にとってもすばらしい研究材料である.顕微鏡でのぞいて見ると,微細な部分までほぼ完全に保存されている.学術用の顕微鏡標本をプレパラートと呼ぶが,これは動植物などの材料を脱水,カナダ・バルサムという樹脂で封入するやり方(永久プレパラート)で作製している.つまり,虫入りコハクと同じ操作なので,ただ天然と人工の差だけである.

さて,良質の虫入りコハクを産するバルト海のコハクは,世界のコハクでも古いもので,新生代の初期(5000-6000万年前)と言われている.このコハクに封じ込まれたアリを調べてみると,4割は今や絶滅したアリ,6割は現在でも棲息しているアリの仲間,ということがわかった.つまり、アリの先祖が分化したのは新生代よりさらに古い時代であって、バルト海のコハクからアリの先祖がどんな昆虫であったかを推定するのはむずかしいといえる.

バルト海のコハクも,昔は漁をするように網で海底をさらって採集するほどだったが,今は数が少なくなり,優品は持ち出し禁止になっている.そこで,もっかいちばんコハクを産するのは,中米のカリブ海に浮かぶドミニカである.ここのコハクは2500-2000万年前の新生代中期のものだが,日本にも装飾品の材料として輸入されている.ドミニカ産はバルト海産より時代が下がるだけに,アリ入りのがあっても,ほとんど現代の地球上で見られる属のものばかり(厳密に言えば,2種類ほど今は絶滅した属が発見されているようだ).

こういうと,ドミニカ産のコハクは無価値のようだが,決してそうではない.大きなかたまりで,虫が何10匹も入っているものもあるし,私が見たものでは,シロアリの巣が崩れて封じ込まれたらしく,たくさんシロアリともに共生している虫のたぐいまで認められた.研究資料としてほしいところだが,数年前でも1個が30万円とか40万円.個人にしろ,大学にしろ,とても手が出せる値段ではないから,日本でも外国でも,金持ちのアマチュア収集家のところに行ってしまう.バルト海のコハクにしても,昔の1ドル=360円の時代に1個が2-3ドルだったものが,今は100ドル以上もしている.いくら円高時代とはいえ,手にいれにくくなったことがおわかりだろう.

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

溶かされてしまった日本の“古代アリ”

新生代のコハクでアリの祖先がわからなければ,もう一時代さかのぼった中生代(2億年ム6000万年前)のコハクを探せばいいわけである.中生代にも針葉樹のたぐいは繁茂していたから,コハクが残っている可能性は多いにある.しかし,時代が古くなるほど地殻の変動を大きく受けているので,発見される確率はぐんと少なくなる.

最初に中生代のアリ入りコハクが見つかったのは,アメリカのニュージャージー州にある白亜層からであった.アケボノアリと呼ぶ原始的なアリを調べてみても,まだ祖先との関係づけは無理だった.その後,ソ連のベーリング海峡に近い極北の地で,中生代のコハクが発見されたが,これもアケボノアリの種類で,研究を一歩進めるものではなかった.

われわれ日本の研究者としては,日本でコハクが発見できないものか,と思っていたのだが,たまたま岐阜県瑞浪市で道路工事中,かなり多量のコハクが掘り出された.アリの入ったものもあったが,そのコハクは新生代第四期(約100万年前)のもので,“現代”といってもいいくらいである.祖先探しのやくには立たなかったが,そのアリは現在の日本にはいない種類のものであった.

では,日本には中生代のコハクは存在しないのだろうか.じつは戦前のことであるが,岩手県や福島県で中生代のコハクを産するところがあり.盛んに採掘されていた.しかし,このコハクはビール瓶のような濃い色をしていて,とても装飾品にはならないので,すべてニスとして溶かされてしまったようだ.当然,虫入りもたくさんあったはずで,現にそのころのコハク細工に関係していた人が「トカゲがきれいに入っていたものを見たことがある」と語っていた話が伝わっている.もしかしたら,貴重なアリもむざむざと犠牲になったかもしれず,考えれば,まことに惜しい話である.

今はもう採算に合わないから,コハクの採掘もおこなわれていないが,それでも化石や考古学好きの人が訪れて,コハクを探している.数年前には,ダニらしき虫の入ったものが見つかっているから,まんざら可能性はなくもない.しかし,なにぶんコハクとしては粗悪な品質なので,せっかくアリが入っていたとしても,色が濃くて気泡がたくさんあったりしていては観察のしようもない.コハクを溶かしてアリを取り出そうとしても,アリはバラバラになってしまう.また,どこのコハクにもよくあることだが,縁に入っているため,体が半分ちぎれてしまっているなど,完全なものはダイヤなみに希少である.

・・・・・・これまでの話と矛盾するようだが,昆虫の化石としては,アリは量的に多いほうである.なにぶん多くの種類は地中で生活しているし,小さいから目立たないだけで,ミミズ,シロアリとともに単位面積当たりの土地に棲息している量(目方)は圧倒的に多い.それだけに,化石になる確率も高いのだが,進化の跡をたどるのに有力な手がかりとなる化石は乏しい,ということなのである.

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

生きている“化石アリ”が発見された!

アリの祖先が登場したと思われる2億年前ごろの地球は,各大陸は一つのかたまりで,後にそれが北半球と南半球に分離し,大西洋ができ,やがてオーストラリア大陸も分かれる(5000-6000万年前),といった過程をたどってきた.以来,オーストラリア大陸は孤立した存在だったので,大陸分離以前の原始的な動植物が残っており,他の大陸とは異なった独自の生物層を示している.その代表が,誰でもよく知っている有袋類のコアラやカンガルー,卵生哺乳類(単孔類)のカモノハシとハリモグラなどであろう.となると,原始的なアリも,この広い大陸のどこかに棲息している可能性が十分に考えられるわけである.

もう50年ばかり前のことだが,オーストラリア西海岸で最も大きな町,パースに住む何人かのグループが探検旅行に出かけた.みなアマチュアの人ばかりだが,レジャーをかねたキャンピングといったところだったのだろう.パースは大陸の約三分の一を占めるウエスタン・オーストラリアの州都だが,ちょっと足を伸ばすと,今でさえ人跡未踏の砂漠や高原が広がっている.グループの中にクロッカー夫人という昆虫好きの女性がいたが,彼女はこれまで見たことのないアリを発見,それを参考までにと博物館に送ったのであった.

その標本を受け取ったサウス・オーストラリア博物館では,クラークという研究員がさっそく調べてみたところ,キバハリアリ(=キバアリ)に似てはいるが,これまでまったく知られていない属のものであることがわかった.その事実は報告されたのだが,当時はただ「新しい属が発見された」という以上の関心はひかなかったようである.ところが,戦後になって研究が進み,改めてこのアリを調べてみると,世界で現存しているアリのなかでは最も古いものであることが判明した.

この新種のアリに似ているキバハリアリは分布が狭く,オーストラリアとニューカレドニア島に産するものだが,アリとしては古いタイプに属する.しかし,キバハリアリと新発見のアリを比べてみると,腹柄がキバハリアリは2つなのに,こちらは1つしかない.腹柄(腹柄節)は胸部と腹部をつなぐ部分の名称で,これはハチにはない.また,キバハリアリはその名のとおり長い牙を持っているが,こちらの牙は短く,いわば普通のアリとキバハリアリよりさらに古く,原始的なアリに近い存在である。夜行性で夜中に餌採りに出かけ、明け方東の空が茜色に染まるころ(つまり暁)に巣に戻るという習性があるところから,「アカツキアリ」と命名されている.

|

オーストラリアの「アカツキアリ」(生きている化石アリ)

|

クロッカー夫人当時と違って,こんどは世界中のアリ研究者たちに,アカツキアリは大きな関心をもって迎えられた.夫人は働きアリの3匹ほどを採集しただけなので,その巣が発見できないものか.地元のオーストラリアはもとより,アメリカあたりからもわざわざ探しにきたほどである.かくいう私も,オーストラリアを初めて訪れた10数年前,あわよくばアカツキアリの女王アリや雄アリを実見できないものか,と探索してみたのだが,ついに空振りに終わってしまった.あの広大な土地で,このちっぽけな昆虫に巡り合えるのは,偶然のチャンスに期待するよりほかにないのだろう.

だが,その偶然のチャンスが訪れたのである.セ1977年,首都キャンベラにある連邦科学産業研究機構(CSIRO)昆虫部が,調査隊の一行を南部に派遣した.この機構では,ときどき調査隊を組織しては,オーストラリア各地の実態を調査しているのだが,このときの対象は南部であった.オーストラリアの地図を開いて見ればわかるが,南部の大平原のなかを大陸横断鉄道が伸びている.そこには世界最長の直線コース(東京ム京都間とほぼ同じ480キロ)があるので,鉄道マニアなら「一度はそこを『インディアン・パシフィック号』(シドニームパース)で走ってみたい」という,あの地帯なのである.この鉄道が,東から来ていよいよ大平原に入ろうとするあたりがエア半島なのだが,そこで探検隊はキャンプを張っていた.深夜,メンバーの一人であるタイラー博士が,ヘッドランプをつけてキャンプ周辺を歩いていたところ,1匹のアリがユーカリの木をチョコチョコ上がっているのを,たまたまランプの光線が捉えた.「あっ,あれはアカツキアリではないか!」と判断した博士は,翌日,明るくなってから,さっそく巣を探し始めた.

あたりはユーカリの疎林だが,まずアリのいた木を伐り倒してみる.木の内部に巣をつくっているかもしれないからだが,巣らしきものはない.そこで,こんどはその木を中心に地面を調べることにした.落葉を1枚ずつ慎重に取り除いていって,やっと小さな穴一つを発見,それを掘り下げてみると,はたしてアカツキアリの巣であった.─ 40年ぶりの再発見である.

もちろん,最初の発見のときのようなアマチュアのグループではないから,かなりたくさんのアカツキアリを持ち帰り,研究室で飼育するかたわら研究が行われた.確かに原始的な形態を残したアリではあるが,化石の「アケボノアリ」などと同様に,これでもってアリの祖先を解明するキーポイントには,やはりならなかった.だが,アリの系統を推定する手がかりをいろいろ与えてくれる.タイラー博士が発見した事情からわかるように,まず夜行性であること.雌の翅の先がちぎれたような形だから,とても飛翔力はありそうにもなく,結婚飛行では遠く,高く飛ぶより,木ノ上からヒラヒラ舞い下る程度ではないか,と推定されること.・・・・・・もっと調査と研究が進めば,さらに興味のある生態がわかってくるかもしれない.

このアカツキアリが再発見されたエア半島の一画は,今では厳重に保護されている.オーストラリアでは,たかがアリの棲息地にしても,こういった行政上の措置が素早く取られることは,まったくうらやましい限りである.・・・・・・さて,発見者のタイラー博士とは知友であるが,再発見の興奮もさめやらぬころに来日,私の家に立ち寄られて,一晩,アカツキアリを巡る話題でつきなかった.その折,おみやげとしていただいたのが,アカツキアリの標本3匹である.私にとってはこの上ないプレゼントで,今でもささやかなるコレクションの“目玉”となっている.日本ではおそらく,ほかにアカツキアリの標本はそんざいしないはずである.

TOP > 1. アリの観察とルーツ探しで40年

現在のアリのルーツ捜しにこんな障害が

アリのルーツをたどるには、進化の跡を調べるために、時代をどんどんさかのぼっていくことが必要だが、一方で現存しているアリを比較研究していかなければならない。生物の研究には、こういう縦の軸と横の軸が何の場合にも不可欠だが、横のルーツを探っていくには、こんどは政治のからむやっかいな問題がある。

「日本人はどこから来たのか」を探るには、日本列島周辺の諸民族について調べる必要があるのと同様に、日本のアリについても、南方系のものなら沖縄から台湾へ、さらに東南アジアへとたどっていかなければならない。といっても、インドネシアあたりには住民のいる島だけで3千以上もあり、私が一生かかっても調べきれるものではない。しかし、行こうと思えばいつでも行ける、という希望が持てるからまだいい。だが、最初から入国が禁止されていては、文字どおりお手上げだ。

たとえば、ソ連。かって日本列島と地続きだった沿海州のアリを調べたくても、外国人はいっさい立ち入ることができない。船で沿海州の入り口であるナホトカに着いても、前戦基地であるウラジオストク周辺をうろうろ歩けるはずはなく、そこからすぐにハバロフスクに運ばれてしまう。沿海州の日本海沿岸からシベリア奥地へと調べていきたい、と思ったところで、しょせん机上のプランに終わってしまう。樺太(サハリン)や千島もやはり基地だから同様で、北方系のアリのルーツを探るのは、今後とも望み薄だろう。もっともソ連から標本が送られてくるルートはあるが、あてがい扶持ではどうしようもない。

|

北朝鮮(朝鮮人民民主主義共和国)も、ご存知のとおり自由に入国できない。その点、中国は自由に旅行できるようになった印象だが、日本人が入れる場所は“点と線”に過ぎないし、研究者にとって困るのは、いっさい標本類が持ち出せないことである。いくらその場でアリが自由に観察できたとしても、日本へ標本を持ち帰って調べなければならないものがたくさんあり、これではまったく研究にはならない。

パンダのように貴重な動物ではあるまいし、無数にいるアリの何匹かぐらい、どうしてケチケチするのか、と一般の人は不審に思うかもしれないが、こうなったのは日本人に責任がある。以前は昆虫の標本を持ちだすことについて、中国側はわりと大らかだったのだが、何年か前、雲南省でチョウを大量に捕獲、それを日本で売って大儲けした話が伝わり、これが向こうの友好的な態度を硬化させてしまったのである。まじめな研究者たちは、その巻き添えを食った形だが、どこの国ともこの種のトラブルが絶えないのは、まったく情けない話ではないか。

「2. アリも人間の働き者にはかなわない」へ