2. アリも人間の働き者にはかなわない

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

アリは必要な時以外には働かない

He worked like an ant. (彼はアリのようにせっせと働いた)

こういう英語の構文は、中学や高校の教科書によく出てくるはずだが、アリが働き者の代名詞とされているのは、洋の東西を問わず変わらない。なにしろ、古くは『旧約聖書』(「箴言(しんげん)」第6章)に、

情者(おこたるもの)よ蟻にゆき其為すところを観て智慧をえよ 蟻は首領なく有司(つかさ)なく君王(君)なけれども夏のうちに食をそなへ、収穫のときに糧を斂む。

このソロモン王の「箴言」は、古代のイスラエルを中心に、周辺の教訓や格言を集めたものとされている。また、有名な『イソップ物語』は、ギリシャのイソップ(アイソポス)という人が、紀元前5,6世紀ごろにまとめた動物寓話集だが、そのなかの「アリとキリギリス」の話は誰でも知っている。この寓話集もやはり、ギリシャや中近東各地に伝わる昔話を集めたものという。だから、アリの勤勉ぶりは、もう何千年の昔から、人間に認められているわけである。なお、後にフランスの詩人、ラ・フォンテーヌが書いた『寓話』では、キリギリスではなくセミが、アリのところえ食べ物をもらいに来ている。

ソロモン王は「怠け者はアリをみならえ」といっているが、はたしてアリは人間のお手本になるほどの働き者だろうか。・・・・・・コンクリートで固められた都心は別として、日本ならどこへ行っても、春から真夏にかけて、アリが働いている姿が見られる。重そうな餌を懸命にかついでいるアリ、仲間と触角をたたきあって打ち合わせでもしているようなアリ、立ち止まって体の汗かホコリを払っているようなアリ・・・・・・さまざまなアリが観察できるが、さぼってブラブラしているアリを見かけることはない。

こういう外で目にするアリは、どんな種類のアリでも「働きアリ」と呼ばれる階級(カースト)のものである。この働きアリは、成育の過程で、飛ぶための翅や、体のさまざまな部品の一部が省略されてしまった雌性の個体といえる。つまり、労働専用に、数だけはたくさん産み出される消耗品のような存在なのである。

働きアリだからといって、みんな同じ仕事をしているわけではなく、多少の分業があるようだ。だいたい産まれて間もないような若いアリは巣の中で、先輩格の年とったアリは巣の外に出ていって働くのが普通である。われわれが働きアリの行列を見ても、それはその巣の全働きアリのうち、わずか3-5パーセントに過ぎないそうだから、いかに働きアリの数が多いかが想像できるだろう。

それでは、アリは巣のなかで、どんなふうに働いているのか。残念ながら、自然の状態での巣の内部を観察できる方法はない。研究者は「人工蟻巣」という観察用の箱に、アリのコロニー(1つの巣にいるアリ全体)の全部か一部を移して行動を調べているが、注意深く管理すると、10年以上も飼育できるし、自然とそう変わらない生態を観察できるものである。

人工蟻巣で観察してみると、アリが忙しそうにしているのは、育ち盛りの幼虫がたくさんいて、餌が取り込まれたときとか、巣が外敵に撹乱された場合などで、それ以外は、おたがいに寄り集まって、じっとしていることが多い。どうやらアリは働く必要がなければ働かないようだ。春から夏にかけて地上で盛んに活動するのは、幼虫がたくさんいて、多量の食物を必要とするためなのである。

この点、仕事がないとじっとしていられないとか、休みの日は落ちつかない、といったワーカーホリック(仕事中毒)の人間には、アリもかなわないかもしれない。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

仕事が終わって“一服する”アリ

アリは巣の外で仕事を終えると、すぐに巣に引き揚げてしまうのが普通だが、なかには「やれやれ」とばかりに、しばらく巣口の付近で休憩している種類もある。

オーストラリアは非常に古い時代にアジア大陸から分離したそうだが、そのせいか、原始的な動植物相が残っている。初めてオーストラリアを訪れたときは、見るアリ、見るアリが日本のものとは異質で、いちいち感激したり驚いたりしたものだが、その一つに「ニクアリ」(現地名は「ミート・アンツ」)があった。

向こうではめずらしくもないアリで、郊外の道路わきや芝生などに巣があり、大きなものは巣の表面が四畳半ぐらい、その部分だけ草がなく裸だから、すぐにわかる。塚というほどでもないが、土が多少盛り上がっていて、そこに数10の巣口が開かれており、好天の日には、無数のニクアリが出入りしている。

もし、この巣の上で、トントンと足踏みでもしようものなら、巣口という巣口から、数千匹のアリが現れ、サーッと一直線に駆け寄ってきて、ひざから下が真っ黒になるほどたかられてしまう。なぜか、上半身のほうまで上がってはこない。咬みつかれても痛くはないし、多少臭気があるだけなのだが、こうたかられてはわずらわしい。

この地の博物館あたりでは、昔、動物の骨格標本をつくるとき、皮をはいだものをこのアリの巣の上に放っておいた。すると、きれいに肉の部分を食べてくれ、あとに骨だけが残って、そのまま標本にできたという。このことから肉アリの名が生じたのだが、本来は雑食性で、ふだんは木の上のアブラムシの蜜を求めて、数10メートルもの行列を繰り出している。芝生などでは、行列の通る部分は芝が生えなくなって、一直線の土の道がついているところもある。

昭和60年12月、オーストラリアは夏の季節だったが、首都キャンベラにある連邦科学産業研究機構昆虫部に、10日ばかり滞在したときのこと。ある日の夕方5時ごろ、食事のため、道路を隔てた国立大学の宿舎に戻ろうとしたら、無数のニクアリが巣の外に出ているのに気がついた。

巣の入り口近くや芝生の周縁にいるのだが、ほとんど動きまわるアリはなく、じっとしている。空に向かって触角を振ったり、なかには子犬か小猫のようにじゃれあっているのも見られたが、いずれもおだやかな夕日を浴びて、一日の労働を終えたひとときをくつろいでいるかに見えた。気をつけていると、好天の日の夕方には、決まってこのような光景が見られた。

日本のクロオオアリでも、規模は小さいが、ニクアリとまったく同じ行動を何回となく観察したことがあった。そのときは、これはいったい何なのか、何か偶発的な出来事なのか、疑問に思っていた。今でもその行動の本当の意味はよくわからないが、一種の休息になっっているのではないか、と考えている。

もう一つ別のタイプの休息行動を、私はボルネオで観察したことがある。ボルネオの西側、サラワク州はマレーシアに属するが、ここにバコ国立公園があり、そこのサイエンティスト・コテージに、1週間ばかり滞在したことがあった。熱帯雨林(いわゆるジャングル)の夜や夜明けの状況を観察するには、本格的な探検隊を組織して出かけるか、ジャングル内にある、数少ないが、このような施設を利用しない限り、まず無理である。

バコ国立公園へ行くには陸路はまったくなく、スピード・ボートを雇って海をグルッと廻り、専用の船着き場から上陸する。コテージといっても粗末な小屋で、それでも管理棟と小さな売店があって、食事は自炊である。軒下まで1メートルもあるオオトカゲが出没するし、ちょっと目を離したすきに、サルや大形のリスの“泥棒”が侵入する。食料品はまあいいとしても、せっかく苦労して採集した資料を、好奇心からか、盗まれたのには閉口した。でも、この海岸沿いの低地林なら、動物のいたずら程度の被害ですむが、ここから山岳地帯に入ると、いまだに首狩り族の集落がある。

やりきれないのは温度より湿度で、飽和状態の100パーセントに達し、洗濯物はいくら日光にあてても乾かないし、汗を吸ったベットはジトジトしている、という不快さだ。昼過ぎは蒸し暑さで仕事にならないから、いつも早朝からジャングルに入っていた。そのころは、決まって木の葉の上、特に大きな着生シダの上に、アリがじっと止まっているのが目についた。日中、植物の上を歩きまわっているトゲアリ類が多いのだが、ふだんはあまり地上に現れないハリアリの仲間や、今まで一度も見たことのない変わったアリもいた。1匹だけでいるのもあれば、なかには20匹ぐらい固まって休んでいるのもある。

|

|

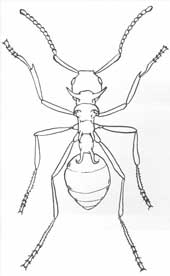

トゲアリ

|

そっと眺めているぶんにはいいが、ちょっと手を出したりすると、さっと逃げてしまう。そのうち、日が昇ってくるにつれて、ジャングルのなかもむしむししてきて、葉の上に休んでいたアリたちも姿を消してしまう。・・・・・・彼らの行動は、夜中に湿度が飽和状態となり、そのため体についた水分を発散させようとしているのか、あるいは、夜のうちに冷えた体温が暖まるのを待っているのか、今のところ、その理由は謎である。

アリは非常に複雑な行動をする昆虫だが、その行動の基本となっているのは、反射行動であって、労働を触発する刺激がなければ働かない。だから、アリには怠け者はいない代わりに、必要がなければ働かないという合理的なところもあるのである。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

暑い日にはアリも出歩かない

イソップの「アリとキリギリス」を絵本にしたものは、ほとんどが太陽のカンカン照りの下で、アリが汗をかきかき重い荷物を運んでいる、というような挿画であろう。動物を擬人化した童話だから、アリが汗水を流していてもけっこうだが、強い日ざしを浴びながらアリが働いているのは、正確とはいえない。

熱帯地方に行ってみるとわかるが、日中のジャングルでは、アリはもちろん、昆虫を捜し出すのは、まず不可能に近い。動物もそうだが、みんな暑さを避けて、巣とか木陰にひそんでいる。まれに出歩いているアリをみかけることもあるが、木の陰から陰を伝わって歩いていて、細い枝の陰ならば、その輪郭どおりに行列をつくっている。やはり、アリだって直射日光は苦手なのであろう。

熱帯地方のシロアリは、巨大な塚をつくることで知られているが、その内部は適当に空気の流通がよく、快適なせいか、恐るべき毒蛇が“間借り”をしている場合もある。日本で塚をつくるアリは、「エゾアカヤマアリ」だけで、きれいなドーム形の塚である。ドームの高さは大きくて50センチぐらい。枯葉や枯枝が材料だが、エゾアカヤマアリはカラマツ林に棲んでいるものが多いから、カラマツの細かい枯葉を集めて積み上げる。葉の積み重なりだから空気層が多く、熱の遮断性はすこぶるいいが、山の空気は澄んでいて日射が強い。すると、枯葉が雨や露などによって吸水していた水分を蒸散するから、巣の内部は涼しくなる。逆に、外気が冷えてくると、アリ1匹ずつの体温は知れたものだが、なにせ数が多いので、その熱気がこもるし、枯葉自体の発酵熱も加わって暖かい。つまり、常温にコントロールされたエアコンの働きをしているわけである。

夏の富士山に登ってみるとわかるが、あそこは中腹から上は火山性の黒い砂で、直射日光のもとでは焼けるように熱い。だから、アリも日がかげらないと出歩かないが、そんな昼と夜の温度差が激しい場所でも、エアコンがきいた塚のおかげで、ツノアカヤマアリは生活していけるわけである。これでもっと寒い北部の山岳地帯に行くと、冬が長いので、子育ては7、8月から9月上旬の季節でないとできない。そのためには、いつも快適な温度を保ってくれる、こういうタイプの巣を必要とする。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

アリの引っ越しは、じつは“奴隷狩り”

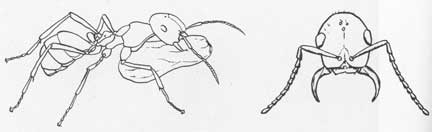

すっかり舗装された都会では無理だが、草むらがあちこちにある郊外で、真夏の午後、4、5ミリの黒いアリの行列を見かけることがよくある。アリはめいめい、俵形の卵のようなものをくわえて移動しているので、これを「アリの引っ越し」と呼んでいる。いかにも勤勉なアリらしい光景だが、じつは、これは「サムライアリ」が略奪品を運搬しているところなのである。

|

クロヤマアリの繭を略奪して帰るサムライアリ |

サムライアリは大挙してクロヤマアリ(平地の場合)の巣を襲撃、そこの幼虫の繭を奪って、自分の巣に持ち帰り、やがて繭からクロヤマアリに育ったのを、奴隷として使役している。といっても、サムライアリはその名のとおり、牙が鎌のように鋭くとがっていて、戦国武将の兜を思わせるが、略奪に出かけることと、ブラシのような前肢で自分の体の掃除(グルーミング)をする以外、何もできない。目の前にある餌でさえ、自分では食べられない、という有様である。

したがって、略奪してきた繭を育てるのも、前からいた奴隷のクロヤマアリが担当する。常識的には、種族の異なるアリが同じ巣のなかでは共存できないのだが、幸か不幸かクロヤマアリは生まれる前からサムライアリの巣にせいか生活しているので、自然になじんでしまっているのだろう。人間のような高等生物でも、オオカミそっくりの習性を身につけた“オオカミ少年”の話がある。現に最近、中国でブタに育てられた少女が発見されて、話題を呼んでいる。赤ん坊のときブタ小屋に捨てられ、ブタの乳で育ったが、ブタのように鳴いて四つん這いで歩き、食物に顔を突っ込んで食べていたという。

このクロヤマアリの奴隷アリの寿命は1年半から2年ぐらい、いわば消耗品なので、補給しないとやっていけない。そこで、真夏の晴れた日なら、一日に1回か2回、サムライアリは奴隷狩に出かける。といっても、やみくもにクロヤマアリの巣を捜しに行くのではない。斥候というか、捜査係のアリがあちこち探し廻るが、その範囲は自分の巣から100メートル以上の距離に及ぶことがある。

「あそこにあるぞ」と、帰って報告すると、いよいよサムライアリの出陣である。その数、およそ500匹ばかり、幅20-30センチの密集した縦隊で繰り出す。100メートル先の目標まで、よく迷いもせずに行けるものだ、と思われるが、ちゃんとさっきの斥候が、帰りにフェロモンという物質を分泌し、あちこちに印をつけておく。それをかぎわけながら前進するわけである。

目的の巣に着いたら、ワーッとばかりになだれ込むが、クロヤマアリのほうも、むざむざと繭が奪われるのを眺めているわけではない。入り口を土でふさごうとしたり、敢然とサムライアリに一騎打ちを挑むものもある。しかし、しょせん数の上でも、力の上でも、サムライアリの敵ではない。サムライアリは「こいつ、じゃまだ」とばかりに、クロヤマアリをあの鋭い牙でくわえては、巣の外に放り出してしまう。もし、サムライアリが本気で咬みつけば、クロヤマアリなどいちころのはずだが、そうしないところを見ると、サムライアリには無用の殺生はしたくない良心(?)でもあるのだろうか。

あとはいよいよ略奪で、第一目標は繭である。次に、もうじき繭をつくりそうな幼虫を探し、いずれも口にくわえて引き揚げる。帰りは行きと違ってテンデンバラバラ、細長い行列だから、人間から見れば、てんでに重い荷物を抱えて・・・・・・というふうに映るのかもしれない。真相を知れば、働き者も盗賊の集団になるが、サムライアリは労働できないありだから、略奪するか、乗っ取りをするかより生きる道はないのである。

乗っ取りのほうは、女王アリが、6月上旬のころ、結婚飛行に飛び立ち交尾を終えると、クロヤマアリの巣を探してもぐり込む、そして、相手の女王アリをひと咬みで殺すと、自分が代わって女王の座に居座る。クロヤマアリの働きアリにしてみれば、においが違うのは歴然としているから、盛んに咬みついたりする。しかし、女王アリはじっと我慢して相手のなすがままにさせている。ところが、3日目ぐらいになると、働きアリたちは攻撃にあきるのか、それとも本来の職能に目ざめるのか、この憎むべき仇敵に、餌を持ってくるなどのサービスを始める。

その上で女王アリは卵をどんどん産み、当然のように働きアリが大切に育てる。だが、孵化するのはサムライアリばかりだから、そのうちクロヤマアリの働きアリが足りなくなってくる。そうすると、さっきのように略奪に出かけることになる。

この日本のサムライアリは、大きさも、黒い色もクロヤマアリと同じようで、ルーペで観察しないと、ちょっと区別がつかない。サムライアリは世界中に5種類いて、日本、朝鮮、中国などアジア東部や中央アジアのは黒、ヨーロッパ(1種類)とアメリカ(2種類)のは赤い色をしている。ヨーロッパでは、このアリを「アマゾン・アンツ」と呼んでいるが、アマゾンはブラジルの地名でなく、ギリシャ神話に登場する勇猛な女人族のこと。映画のタイトルにもなった「アマゾネス」といえば、おわかりだろう。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

ほかのアリの巣を堂々と乗っ取る女王アリ

奴隷を使うアリはサムライアリのほか、イバリアリというのがいる。日本にも棲息しているのだが、なにしろこれまでに発見されたのは、わずかに2回。習性についてはよくわからない。ヨーロッパにいるイバリアリは“奴隷狩り”をするが、一部に限られていて、一部は寄生アリと見られている。

寄生といえば、昆虫の世界では、他の昆虫の幼虫などに卵を産みつける寄生バチや寄生バエの存在がよく知られている。しかし、これは一対一の関係で、あアリのようにコロニーごと寄生するものは「社会寄生」という。広い意味では、奴隷狩りもこれに含まれるだろう。

一時的社会寄生の例では「クロクサアリ」がある。このアリは東京のような大都会でもよく見かける黒く光ったアリで、2.5-3ミリと小さなもの。日当たりのいいところにはいないで、木の多い場所にいる。巣も太い木の空洞を利用していることが多い。餌はアブラムシの蜜だが、めいめいが勝手に採りに行くのではなく、行列をつくって目的地に向かう。それも、東へ西へと分かれて出かけるから、巣から何本もの行列を繰り出しているのが見られる。

・・・・・・初夏、あちこちのクロクサアリの巣から、いっせいに羽アリが結婚飛行のために飛び立つが、これがときどきニュースになることがある。無数の羽アリが駅や商店街の明かりを目ざして集まるので、まるで“黒い霧”が渦を巻いているように見える。それが交尾を終えてバラバラ落ちてくると、誰でも気持ち悪いし、食品関係の店ならパニックになろう。ひどい場合は、列車の前照灯に集まり、運転席のガラスが見えなくなって、運転不能になったことすらある。

といっても、羽アリの乱舞は一晩か、せいぜい二晩だけの現象で、そう人間に迷惑をかけるケースは多くない。被害甚大なのは、アリの仲間「アメイロケアリ」のほうで、なにしろクロクサアリに自分たちの巣を乗っ取られてしまうのである。

普通のアリは、結婚飛行で羽アリの雄と雌(女王アリ)は交尾をして地上に落ちるが、女王アリだけは地上に降りると、自分にふさわしい場所を探して、そこでひとりだけで巣づくりを始める。そして、卵を産み、そのいくつかが孵化すると、蛋白質を含む自分の唾液や、時には卵をつぶして餌として与える。こうして働きアリが育てば、あとは彼らがせっせと餌を運んでくれる、ということになる。

だが、サムライアリと同様、それができないクロクサアリの女王は、アメイロケアリの巣を探して侵入し、相手の女王を咬み殺して乗っ取ってしまう。先に述べた、サムライアリの女王とクロヤマアリの場合と同様に、初めはアメイロケアリ(働きアリ)たちはクロクサアリの女王に咬みついたりして排斥するが、まもなく新しい女王に奉仕し始める。

アメイロケアリは、その名のとおり飴色(黄褐色)をしているが、クロクサアリの女王がどんどん子どもを産み、アメイロケアリは寿命で死んでいくから、そのうちに数が逆転する。もし、巣の内部をずっと観察できたなら、黒いアリが黄色いアリを圧倒していって、ついには黒一色になるのがわかるだろう。しかし、サムライアリと違うのは、クロクサアリは働き者だから、奴隷狩りに出かける必要はない、ということである。つまり、最初だけ(一時的に)寄生することになる。

おもしろいのは、この寄生されるアメイロケアリが、一方では、トビイロケアリに寄生することである。結婚飛行で地上に下りたアメイロケアリの女王は、まずトビイロケアリの巣を探す。トビイロケアリはアブラムシの蜜集めに列をつくって行動することが多いが、女王はその1匹を襲って咬み殺し、口にくわえたまま行列に加わって巣に潜入する。これは“臭い消し”のためで、相手側のにおいですこしでも摩擦を少なくしよう、というものだろう。

同じようなやり方で巣を乗っ取るアリは、日本ではほかに、エゾアカヤマアリ、ツノアカヤマアリ、トゲアリがいる。エゾアカヤマアリとツノアカヤマアリはいずれも山地のアリで、本州なら800メートルないし1000メートルの山に棲息している。乗っ取る相手はクロヤマアリである。

トゲアリはその名のとおり、釣り針のような鋭い曲がったトゲを持つ中形のアリで、林縁に棲んでいる。このアリは、クロオオアリ、ムネアカオオアリの巣をねらうが、巣に潜入した女王アリは、働きアリを1匹捕まえて押さえ込んでしまう。そして、相手を殺すのではなく、馬乗りの姿勢になったまま、何日もじっと動かない。これもさっきのアメイロケアリと同様に相手の抵抗を少なくするためらしい。また、押さえ込まれたほうの働きアリは、まるで魔法にでもかかったように無抵抗、というのもおもしろいことである。

一方侵入された巣に元からいる女王アリは、女王が2匹両立できるはずはないから、いつのまにか始末されてしまう。だが、必ずしも侵略したトゲアリの女王が手を下すわけではないらしい。なんと、自分の家来だった働きアリたちが、寄ってたかって殺してしまう、という推測もある。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

ベトナムから“密航してきたアリ

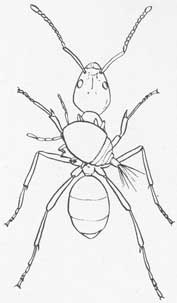

昭和43年というと、ベトナム戦争に平和のきざしが見えてきた年だが、座間米軍基地(神奈川)に、ベトナムから到着した貨物とともに、大形のアリが“密航”して来た。種名を鑑定してくれ、ということで送られてきたが、それは「ヨコズナアリ」の働きアリであった。このアリを始めて見た日本の関係者は、アリとは思えない異様な形と大きさに、さぞびっくりしたことと思われる。

|

座間の米軍基地で見つかったヨコヅナアリ(体長は13ミリぐらいある) |

ヨコズナアリは、インドから東南アジアを経て台湾にまで分布しているアリで、都市周辺にざらに見られる種類である。働きアリは小形で体長2.5ミリ(黄褐色)、大形で12-13ミリ(黒褐色)、その中間にさまざまな大きさのものがあり、多型の種類に属する。このアリは大形になるほど、体のほかの部分に比べて頭部が大きく発達するので、大形の個体では腹部よりも大きい頭が目立ち、たいそう強いアリに見える。台湾が日本領だった時代は、“日本のアリ”のなかでいちばん強そうに見えたので、ヨコヅナアリと名付けられたのであろう。

しかし、熱帯アジアでは、せいぜい小結程度のアリで、とても横綱とはいえない。だが、体が大きいと同時にコロニーも大きく、小動物を捕まえる捕食性が強いので、多数の働きアリが細く長い行列を繰り出していることが多い。アリ類では一般的にそうだが、兵隊アリ(または兵アリ)とも呼ばれる大形働きアリは、見かけほど戦闘的ではない。敵と闘ったり、獲物のハンティングに主力となるのは、圧倒的に個体数の多い小形の働きアリなのである。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

アリの背中に乗るアリやカイガラムシ

ヨコズナアリの変わった習性に初めて気づいたのは、シンガポールの植物園であった。ランの栽培室から、アリの行列が長く伸びていて、小形の働きアリに混ざって大形のがいるのだが、どうも様子がおかしい。顔を近づけてよく見ると、なんと大形のアリの背中に、小形の働きアリが大勢乗っているではないか。これはおもしろい、とよく観察すると、どの大形働きアリにも小形のが乗っているし、中型の働きアリにも数こそ少ないが、やはり小形が乗っている。

行列はゆっくり進んでいるが、何かの拍子でときどき立ち止まることがあると、それまで背中にしがみついていたアリの何匹かが地面に下り、代わって行列のなかにいて歩いていたのが、交替して背中に這い上がったりする。まるでバスが停留所で乗客を乗り降りさせながら走っているように見えた。

いったい何匹ぐらい乗せて歩いているものか、数えてみようとしたが、相手は小さいし、動いている。そこで大形や中形のアリを素早くピンセットでつまみ、1匹ずつガラス瓶にいれて、後で勘定してみた。大形の働きアリで平均20匹、中形で3、4匹を背中に乗せていることが分かった。乗るほうは楽をしようと思っているのか、乗せているほうは義務と心得ているのか・・・・・・こんな変わった習性のアリは、今のところ、ヨコズナアリ以外には知られていない。

本州中部以南から台湾、中国にかけて分布する「ミツバアリ」は、地中深く巣をつくっていて、ふだんは地上に出て活動することはない。というのは、タケ類などの根っこに、このアリ固有のアリノタカラカイガラムシを飼っていて、その分泌液を栄養源としているからである。

|

カタアリとアリノリカイガラムシ

|

5月の霧雨の降る日、ミツバアリの羽アリは結婚飛行に巣から飛び立つが、その際、雌の羽アリは必ずアリノタカラカイガラムシ1匹をあごにくわえて出発する。こういう雌の羽アリをアルコール漬けの標本にするとわかるが、たいていカイガラムシをしっかり口にくわえていて、死んでもなお離さない。カイガラムシがいなければ、新しいコロニーはつくれないのだから、命の綱を離すわけにはいかないのだろう。

アリとカイガラムシの関係は、いろいろな形があって興味深いが、最も変わっているのはアリノリカイガラムシである。このカイガラムシは、現在、ジャワ島(インドネシア)で3種類発見されているだけだが、いずれも「カタアリ」と共生関係にある。アリノリカイガラムシが植物の葉などに止まって樹液を吸っていると、カタアリは絶えずそばにいて世話をやいたり、その分泌液をなめたりしている。そして、カタアリが巣に帰るときや、何かに驚いてその場から逃げ出すときは、触角で合図すると、カイガラムシはすぐにアリの背中に乗り移って、そのままアリに運び去られる。

このカイガラムシを運ぶカタアリの1種も、ジャワだけにいる、体長6ミリばかりのアリである。巣は木の根元や地中につくり、巣内にもアリノリカイガラムシがいるところを見ると、アリはカイガラムシを乗せて巣から樹上へ、また樹上から巣へと、しょっちゅう運んでいるものらしい。

私がアリノリカイガラムシとカタアリを実際に観察できたのは、昭和59年3月、ジャワ島西部にあるボゴールの熱帯生物学研究所に滞在しているときだった。ここには東洋一という植物園があって、その分園がグデ山腹のチボダスというところに設けられ、昆虫の研究者の間では有名な場所になっている。チボダスは標高役3000メートル、さすがに涼しく、夜は肌寒いほどだった。周囲はみごとな熱帯雨林で、宿舎のゲスト・ハウスはオランダの統治時代に総督夫人の避暑用別荘だった、というぜいたくな環境である。

到着してすぐに園内探検に出かけたが、谷あいの道を歩いていると、鉄製の電柱からアリの行列が下りているのに気がついた。もう薄暗い時間だったが、横のほうから見ると、アリの背中にコブみたいなものがくっついているのがシルエットになっている。念のため、ガラス瓶に取ってルーペでのぞいたら、そのアリの頭ほどのコブはアリノリカイガラムシであることがすぐわかった。

だが、それまでの文献の図版などから想像していたのとは大違いで、体は丸っこく、灰色や灰紫色の光沢のあるカイガラムシだった。しばらくカタアリの行列を観察していると、カイガラムシを乗せているのは何匹かのうち1匹という程度にしか見えなかったので、カタアリを30匹ほど採集してみた。後で調べると、カイガラムシは雌の成虫(雄は今まで発見されていない)ばかりでなく、小さな各齢幼虫もたくさんいた。

カタアリはカイガラムシの幼虫から成虫まで、背中に乗せて運んでいるわけだが、つごうのいいことに、カタアリの胸部は馬の鞍のようにへこんでいて、そのあたりにカイガラムシが乗っている。アリとカイガラムシは、ずいぶん類縁関係の離れた虫どうしなのに、よくこのような共進化が生じたものだ、と関心させられる。

TOP > 2. アリも人間の働き者にはかなわない

アリに“だっこにおんぶ”の甲虫

アリに乗ったり、しがみついたりして運ばれる昆虫類は、カイガラムシ以外にも多くあるが、アリケシムシ(リムロディデ)科のものをご紹介しよう。

アリケシムシ科の甲虫(カブトムシ、テントウムシの仲間は、南北アメリカの暖熱帯地域とオーストラリアにのみ分布しているが、多くは体長が1ミリ以下、複眼と後翅が退化していて飛ぶことはできない。ほとんどアリやアリの幼虫、蛹、繭の上で時間を過ごし、幼虫の分泌物を栄養にしているらしい。まったくの居候というわけだが、おまけにアリが巣を移動する場合は、そのまま運ばれて行くようだ。熱帯地方では、アリの巣はしょっちゅう移転するものである。

オーストラリアでは、私は何回もアリケシムシの仲間を観察したことがあるが、なにぶん体長がわずか0.6ミリぐらいの種類が多く、採集したアリを顕微鏡で調べているときに、初めてその存在に気がついたことが多かった。これまで、アリケシムシはオオアリ、トゲアリ、ルリアリ、などとともに共生することが記録されているが、私の調べた範囲では、すべてリチドポネラというハリアリ類に限られている。巣室の床を歩いているのも見たが、大部分はアリの繭の表面を敏捷に歩き廻っている場合が多かった。

アリケシムシはアメリカ大陸、オーストラリアにしか分布しない、と前に述べたが、その1種を東南アジアの熱帯雨林で、私は発見している。移動中のクシヅメハリアリの大軍に取り囲まれたため、体のあちこちをいやというほど刺されてしまった。それも今となっては、アリ研究の楽しい思いでの一つになっている。

「3. 「ジャングル」の常識は通用しない」へ